田杰棠*

国务院发展研究中心,北京 100010

张春花

中国科学院文献情报中心,北京 100190

中国科学院大学,北京 100049

摘 要: 促进数字经济与实体经济深度融合是我国迈向第二个百年目标征程上的一项重要历史任务。在已有研究基础上,辨析了数字经济与实体经济、虚拟经济的关系,分析了数字经济与实体经济融合的三个阶段和内在规律,并对数字经济与实体经济融合度进行了简单估算。为了进一步推进我国数字经济与实体经济深度融合,需要建设和推广使用算力基础设施,加快企业数字化转型;发展数据要素市场,让数据流动起来;引导平台企业进一步与实体经济紧密融合。

关键词:数字经济;实体经济;深度融合;推进策略

中图分类号:F124

文献标志码: A

文章编号:1002-980X(2023)1-0025-09

一、引言

党的二十大报告明确指出,要“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。这是我国在迈向第二个百年目标征程上的一项重要任务。近年来,数字技术、数字经济作为新一轮科技革命和产业变革的主力军,正在深刻地影响和改变着人类的生产生活方式,成为重塑世界发展进程和全球竞争格局的一股不可阻挡的洪流,为我国在世界百年未有之大变局中抢占先机、顺利实现中华民族伟大复兴历史进程,带来了难得的历史机遇。数字经济领域是当前创新创业最为活跃的领域之一,互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术层出不穷,量子计算、类脑计算等未来技术又在不断萌生,已成为我国实现科技自立自强、支撑经济高质量发展的蓬勃力量。数字经济创新创业不仅催生了大量的新产业、新业态、新模式,为经济发展提供了源源不断的新动能,而且以其强渗透、广覆盖的技术经济特征,为传统产业转型升级、重塑竞争力创造出更多的机会和途径。

党中央、国务院对数字技术、数字经济与实体经济融合发展一直高度重视。党的十九大报告强调,要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。党的十九届五中全会提出,要发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合。习近平总书记在2021年10月中共中央政治局第三十四次集体学习时特别强调,要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》也明确部署,要以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。

要完成这一重要的历史任务,首先要对数字经济与实体经济的概念、内涵有清晰的认识,其次要对二者深度融合的内在机理和规律有深刻的理解,在此基础上才能以正确的战略思路和推进措施推动这一任务在未来中长期发展实践中不断走向更高质量、更深融合的新阶段。

二、文献回顾

目前关于数字经济与实体经济融合的相关研究主要可以概括为四类,分别是数字经济与实体经济的互动关系研究、数字经济对实体经济的影响效应分析、数字经济与实体经济融合发展路径研究及数字经济与实体经济融合度测算。

(一)数字经济与实体经济的互动关系

现有文献普遍认为数字经济应该融入而不是取代实体经济,实体经济是数字经济的基础,数字经济是实体经济的动力源泉。党的十九大报告指出,“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济”,这就奠定了实体经济的基础性地位。闫德利(2018)认为数字经济是一种融合性经济,是数字技术与传统行业深度融合的产物,主体仍然是实体经济。邬贺铨(2016)认为数字经济就是数字化的实体经济,实体经济会因为数字化而放大并得到质量和效益的提升,实现发展方式的转变和传统产业的升级改造。Bakhshi(2016)认为在衡量数字经济效率的时候一定要注重与实体经济的联系,过多的强调虚拟经济可能引发危机。同时,一些学者认为数字经济能够驱动实体经济的发展,是实体经济的动力和源泉。Herzog(2022)认为数字经济与实体经济深度融合是促进全球经济稳定和可持续发展的重要因素,数字经济能够实现对既有经济模式的颠覆重塑,推动产业转型升级,激发新动能并引领经济创新发展。田秀娟和李睿(2022)基于熊彼特内生增长理论,分析了数字技术对实体经济转型的影响,发现数字技术与生产部门的集成整合有利于产业结构优化调整、推动经济高质量发展,数字技术与金融部门的深度融合能促进产业结构转型升级,加快经济增长动能转换。戚聿东和褚席(2021)基于经济结构转型的视角,发现数字经济与实体经济深度融合能带来发展方式转变、产业结构优化、增长动能转换,是跨越中等收入陷阱的关键。

(二)数字经济对实体经济的影响效应分析

促进数字经济与实体经济融合发展,必须对数字经济影响实体经济的效应和特征进行判断(姜松和孙玉鑫,2020)。已有学者利用理论分析和实证方法研究了数字经济对实体经济的效应。宋旭光等(2022)考察了数字产业化发展对实体经济发展的影响,发现数字经济能显著促进中国工业企业全要素生产率的提高,推动实体经济发展,且影响效应呈动态增强特征。Zhao和Feng(2022)基于中国31省份的面板数据,发现数字金融的发展能够显著促进实体经济的增长。周小亮和宝哲(2021)对我国的数字经济发展水平进行了测度,基于反垄断视角研究了数字经济对实体经济的影响效应,指出我国数字经济对实体经济具有挤压效应。罗茜等(2022)基于我国省级面板数据,在理论分析数字经济对实体经济影响效应的基础上进行实证检验,发现数字经济通过产业数字化、数字产业化的发展直接作用于实体经济,通过影响实体产业供需结构,促使产业结构合理化间接推进实体经济发展。马勇等(2021)基于我国中部地区82个地级市的截面数据,采用WLS模型、分位数回归模型及截面门槛模型,发现数字经济对中部地区实体经济呈现挤出效应,且在差异实体经济水平的条件下数字经济的挤出效应恒定。姜松和孙玉鑫(2020)基于我国290个城市截面数据,运用加权最小二乘法、分位数回归和截面门槛回归方法,实证发现数字经济对实体经济影响呈倒“U”型特征,利用空间差异分析表明,数字经济对东部地区实体经济的影响表现为“挤出效应”,在中西部地区则表现为“促进效应”。杨名彦和浦正宁(2022)以中国沪深A股实体上市公司为研究样本,分析了数字经济对实体企业金融化的影响程度与作用机制,发现数字经济发展对企业金融化具有正向影响,并通过缓解融资约束、加剧企业金融化的“传染效应”推进了企业金融化。

(三)数字经济与实体经济融合发展路径研究

推动实体经济与数字经济融合发展是一项复杂的系统工程,学者们在分析数字经济与实体经济融合的现状、问题的基础上,探索数实融合发展路径。王琛伟(2022)指出我国数字经济与实体经济融合发展领域存在关键领域核心技术外部依赖性大,数字技术尚未全产业链、全生命周期地融入到实体经济中,数字经济本身暴露出供应链安全隐患、数字监管缺失、数字鸿沟和算法偏见等诸多问题,未来应充分运用前沿数字技术,对传统产业、传统模式进行全方位、全链条、系统性改造升级。郭晗(2020)分析了我国数字经济与实体经济融合发展的特征,认为未来要加强数字领域的共性技术研发,打造数字经济全产业链,建设新型数字基础设施,完善数字经济治理体系,推进包容性数字经济发展,以数字经济与实体经济的深度融合促进经济高质量发展。陆岷峰(2022)指出应将大数据、区块链、人工智能等新技术融入场景生态圈建设的各个环节形成以数字技术为核心的标准化、高质地的场景生态圈,发挥数字技术在实体经济发展中的作用,从而放大场景载体功能,提高场景运行效率,强化数字技术与实体经济融合发展。任保平和何厚聪(2022)指出以数字经济赋能高质量发展要把以科技创新为高质量发展提供技术支持体系、以数字经济产业化为高质量发展提供产业支持体系、以新型数字基础设施建设为高质量发展提供基础支撑、以数字治理为高质量发展提供配套政策支持体系作为路径选择。史宇鹏(2021)认为完善政策制度环境,加强数字基础设施建设,制造业企业应主动运用数字技术,加快数字化转型的数字经济与制造业融合发展路径。

(四)数字经济与实体经济融合度测算

数字经济与实体经济融合测度研究是对数字经济与实体经济融合发展的程度进行测算和分析。郭晗和全勤慧(2022)在阐释数字经济与实体经济融合发展机理基础上运用耦合测度模型测算了我国各省份数字经济与实体经济的融合程度。李林汉等(2022)基于我国31个省际相关数据,测度了31个省的数字经济水平,利用灰色关联度、耦合协调度和空间关联网络实证研究我国数字经济与实体经济的变化关系,发现数字经济发展快的省更能体现数字经济的正向促进作用,与实体经济的耦合协调程度越高。石博涵(2022)利用投入产出方法,提出了数字经济与制造业融合水平的测度模型,构建直接融合度、完全融合度、融合互动度(影响力系数、感应度系数)指标对数字经济与制造业融合进行测度。张帅等(2022)分别采用熵值法、协调度测度数字经济与实体经济发展水平和融合水平,利用空间自相关分析方法研究数字经济与实体经济融合水平的空间特征,发现我国数字经济与实体经济融合水平逐年上升,并表现出由东向西的高低两梯度空间分布格局。

上述文献从不同角度对数字经济与实体经济融合开展了研究,从理论、实证和对策等不同方面提出了一些值得思考的观点,对深入理解和贯彻党的二十大报告精神提供了较好的研究基础。但是总体而言,对数字经济与实体经济及虚拟经济的异同、边界分析还不够透彻,对数字经济与实体经济深度融合内在规律的研究也有待进一步深入。

三、数字经济与实体经济、虚拟经济的关系辨析

如何认识虚拟经济与实体经济?数字经济属于实体经济还是虚拟经济?互联网语境中的“虚拟”与经济概念中的“虚拟”是否是同一范畴?对这些问题,需要进一步阐明,以便澄清一些错误认识。

(一)虚拟经济与实体经济的内涵与区别

正如成思危(2003)所指出的,虚拟经济的概念源自于马克思在其巨著《资本论》第三卷中提出的虚拟资本(fictitious capital)。所谓虚拟资本是指通过股票、抵押或债券等方式在金融市场中运行并获得利润的货币资本,这种资本并不直接参与实际商品生产的过程。与之相关的虚拟经济概念主要指的就是金融行业。后来,随着金融行业的快速发展,金融衍生工具日益丰富,虚拟经济的规模也在持续扩大,而且对其他相关行业的渗透程度也在持续增加。因此,一些本来属于实体经济的行业越来越带有了一部分金融属性,出现了虚拟化的趋势。比如,众所周知的房地产行业本来是实实在在地为居民提供居住和生活生产场所,居民楼和其他建筑也都是实体存在,但是随着炒房活动的日益活跃,房地产的金融属性大大增加,因此越来越体现出虚拟经济的特点。因此,美国联邦储备委员会将房地产与金融业都归入了虚拟经济。综上所述,虚拟经济可以定义为金融属性占主导的行业经济之和。虚拟经济在当前的时代主要是指房地产与金融业,但是未来会随着经济形态和不同行业的发展而可能出现进一步的变化,这要看一些新兴行业是否带有更多的金融属性。

那么,与虚拟经济所对应的实体经济是什么?包含哪些行业?对于这一问题目前并没有形成共识。第一种理解认为实体经济就是指制造业,因为制造业是实实在在地生产看得见、摸得到的商品,持此观点的学者如吴秀生和林左鸣(2006)。很多政策文件中其实默认了这一说法,提到实体经济时其所指明显就是制造业。第二种理解认为直接面向消费者提供服务的行业,以及生产性服务业都应该属于实体经济。其理由是商品和服务一样都是在直接满足消费者的效用,不应只看到商品而忽略服务的实体经济性质,持此观点的学者如金碚(2012)。这种理解在很多做实证分析的研究中也经常被采纳。这两种理解都有一定的道理,但问题在于如果按照这两种观点,那么国民经济中必然会出现既不属于金融及房地产等虚拟经济,又不属于制造业及相关服务业等实体经济的其余部分,该部分又应该如何定义?这必然会产生认识上的一些混乱,而且在政策文件适用性上会导致理解的不一致,不利于相关行业的未来发展。本文认为,最好是沿用马克思主义政治经济学的内涵,用排除法来定义实体经济,即实体经济就是除了虚拟经济之外国民经济其他部分的总和,当然可以将制造业定义为实体经济的核心部分。这从理论上、实践中都更有利于相关各行业的发展。

(二)数字经济与实体经济的关系与交集

在一些文章、尤其是学术期刊之外的不严谨论述中,很多论者直接或在行文时自觉不自觉地将数字经济定位为虚拟经济的一部分。当然,正如本文文献回顾部分所列出的,从事数字经济研究的学者一般不会这样认为。需要特别强调的是,人们在论述互联网相关活动时,确实会使用“虚拟”这个概念来描述,但是其含义与虚拟经济中的“虚拟”一词来源不同,内涵也不一样。马克思所讲的虚拟资本,虚拟的含义是英语中的fictitious,要表达的是资本并不参与实际价值的创造。因此带有一定的虚假性,这是一个经济概念。而互联网行业所讲的虚拟,含义是英语中的virtual,本义是指网络空间中用数字化的方式对现实世界的模拟,如与实体商店对应的网店,与线下对应的线上,都是这个意思,这是一个技术概念。实际上,为了避免混淆,数字经济中常用的“虚拟”应该翻译为“仿真”比较合适。只有理解了这一区别,才能正确理解数字经济与实体经济的关系。

按照通用概念,数字经济可以分为数字产业化和产业数字化。数字产业化的历史比较悠久,源自第二次世界大战以后半导体技术和产业的发展,尤其是美国硅谷地区计算机、互联网等技术的不断创新,因此,把电子信息制造业、软件服务业、电信服务业及广播电视等产业都归入数字产业化范畴,这也是数字经济的底座和根基。这一部分一望而知属于本文所定义的实体经济。产业数字化则是指数字技术向数字产业化部分之外的国民经济其他行业渗透带来的增值部分,包括了对一、二、三产业的经济价值贡献。这一部分要分开来分析,其中虚拟经济的数字化部分就应属于虚拟经济,而实体经济部分的数字化究应属于实体经济,关键要看数字技术应用服务的对象是谁。按照本文对虚拟经济和实体经济的划分,金融业和房地产业的数字化增值属于数字经济中的虚拟经济,而其他行业的数字化则应属于数字经济中的实体经济,如图1所示。

图1 数字经济与实体经济的关系

通过上述分析,数字经济与实体经济关系可以进一步清晰化:数字经济的数字产业化部分和产业数字化中除金融业和房地产业数字化之外的部分,都属于实体经济。也就是说,虽然数字经济不全是实体经济,但是绝大部分都属于实体经济。因此,不能将数字经济与实体经济对立起来。数字经济与实体经济具有天然的融合性,我们要做的是如何实现二者之间的深度融合,关键在于“深度”二字。

四、数字经济与实体经济融合的三个阶段与内在规律

从中长期视角来观察,数字经济与实体经济的融合发展已经历了“数字产业化”和“消费互联网”这两个尚未结束的历史阶段,正在走向第三阶段。“数字产业化”和“消费互联网”的本质规律分别是摩尔定律和梅特卡夫定律,那么第三阶段的下一个规律是什么?

(一)“数字产业化”阶段与摩尔定律

众所周知,数字经济的概念是由美国学者泰普斯科特(Don Tapscott)于1996年在其著作《数字经济:网络智能时代的前景与风险》中率先提出的,但是数字经济的萌芽则始于20世纪50年代晶体管的发明人肖克利入驻斯坦福工业园,即“硅谷”的发源地和雏形。现在的“数字产业化”的核心支柱——包括半导体、集成电路、通信系统和后来的操作系统等软件——就是从那时逐步发展起来,至今仍是数字经济的底座和基石。在这一阶段,数字经济几乎全部都属于实体经济,是二者融合的天然阶段。

这一阶段发展的内在规律无疑是产业界奉为圭臬的摩尔定律。提出摩尔定律的是1956年追随肖克利来到美国加利福尼亚的年轻人戈登·摩尔,是后来创办仙童半导体公司的著名的硅谷“八叛逆”之一,也是英特尔(Intel)的共同创立者。1965年,摩尔在《电子学》杂志35周年专刊上写了一篇名为“让集成电路填满更多的元件”的短文,提出了基于实践数据观察和预测的所谓“摩尔定律”,即集成电路芯片上所集成的电路数目,每隔12个月就翻一番,后来逐步演化为每隔18~24个月翻一番,再后来又加上了经济含义,即单位晶体管的价格会每两年减少一半。摩尔定律助推了半导体和芯片产业蓬勃发展的黄金时代,尽管也曾产生过很多争论,但仍然被奉为电子信息产业的核心规律。

那么摩尔定律今天是否仍然有效?对这个问题产业界仍然是众说纷纭。例如,英伟达的CEO(chief executive officer)黄仁勋就明确提出摩尔定律已“死”的观点,而且认为“死得很彻底”,理由是芯片价格不会再随时间大幅降低,甚至会贵很多。其实摩尔本人也讲过,任何以指数增加的物理量都会接近某种极限,摩尔定律不会一成不变。但英特尔的CEO基辛格就坚持认为摩尔定律不但活着而且活得很好,英特尔在摩尔定律的轨道上还至少能前进10年。

导致摩尔定律遇到极限的因素存在于自然和人为两个方面。一是技术因素,当半导体工艺制程的特征尺寸不断变小时,如果没有新赛道的诞生,一定会遇到物理边界的障碍,从而到达极限;二是政治因素,美国动员发达国家俱乐部推行技术保护主义和技术“脱钩”,以所谓的“新产业政策”给予大量补贴,想把更多的电子信息先进制造业企业拉回发达国家,这本身是不符合全球化经济规律的,必将拉高全球半导体制造业的成本,从而使摩尔定律在经济规律上失效。综上所述,尽管目前还没有触碰到,但是人们已经看到了摩尔定律的极限。

(二)“消费互联网”阶段与梅特卡夫定律

到20世纪90年代中后期,互联网经济时代正式来临。尤其是进入21世纪以来,随着智能手机的发明,“消费互联网”从萌芽到如火如荼、蓬勃壮大,逐步成为“产业数字化”的主力军。在这一阶段,数字技术与生活服务业等实体经济产业加速结合,而且不断深化,涌现出电子商务、即时通信、视频娱乐等一系列融合发展的典型业态。

这一阶段的内在规律主要是互联网的核心规律——梅特卡夫定律。该定律体现了梅特卡夫本人的思想,但并不是由他本人正式提出的。梅特卡夫也是技术出身,是著名的以太网的共同发明者之一,也是美国3COM公司的创始人。于1979年创办3COM公司后,梅特卡夫在营销实践中提出,随着卖出网卡数量的增加,由网卡构成的网络价值不是简单地线性增长,而是呈指数增长。这一思想最终由乔治·吉尔德于1993年系统阐述并正式提出,并命名为“梅特卡夫定律”。

梅特卡夫定律所蕴含的规模递增和范围经济效应在双边市场互联网平台体现得淋漓尽致,典型事实是众多互联网平台企业在发展初期以补贴、不挣钱的方式做大网络规模,在持续亏损的情况下市场估值却不断增加,背后的风险资本通过持续投入支持了这一过程。这种模式之所以可以成功,就是因为网络做大后会产生价值指数增长的梅特卡夫效应,这与工业时代企业的增长路径有着根本的区别,同时也带来了新兴资本市场上市规则的变革。

但是,从当前发展趋势来看,梅特卡夫定律遇到的最大障碍,就是超大网络的中心——超级平台产生所带来的控制潜力和负外部性引起的各方面警觉。一是来自政府的监管。近几年来,尽管理由、逻辑和方式并不相同,但可以观察到世界主要国家的政府都在加强对互联网超级平台的监管。美国政府在加强对超大平台的反垄断调查,主张反垄断的学者已经进入政府决策机构,对平台影响选举等问题的警惕也在不断加强。欧盟率先出台了一系列数据治理的法律法规,以结构主义的逻辑在法律中提出并确立了大型平台的“守门人”职责。我国对互联网平台的垄断、不正当竞争和资本无序扩张等问题也正在加强监管。这都对互联网平台在梅特卡夫效应激励下的不断扩张形成了一定程度的限制。再加上世界各国的数据治理规则并不一致,甚至在数据跨境流动、个人隐私保护、数据本地化等很多问题上存在冲突性主张,进一步限制了互联网平台的国际化扩张,使梅特卡夫效应的全球化困难重重。二是来自用户端的分权主张。尽管对数据等权属问题的争论还在持续,但广大用户对互联网平台事实上掌握很多数据权利的现实的确存在很多不满。随着区块链等技术的发展,元宇宙、Web3.0等概念的提出,去中心化、以智能合约部分替代平台定约、强化用户端权利主张的新型超大网络已经开始从幻想向现实迈出跬步。虽然元宇宙可能最终还是要靠平台来提供虚拟空间,但平台是否还会像过去那样拥有强大控制力和影响力,恐怕要打个问号。这反过来意味着平台不一定再有那么大的积极性将网络迅速做大,梅特卡夫定律也许会失去来自平台的部分动力。

(三)数字经济与实体经济融合的新阶段与新规律猜想

在经历了如火如荼、余热仍炽的“消费互联网”热潮后,很多学者都认为互联网的下半场应该从服务消费者(2C)为主转向服务企业(2B)为主,在企业需求中开发新的“蓝海”,数字经济龙头企业也纷纷开始致力于“产业互联网”或“工业互联网”领域。这就是当前正在进行中的数字经济与实体经济融合的新阶段,即数字技术与数百年来各个行业累积的生产技术深度融合、以数字技术带动传统产业转型升级的阶段。但经过了几年的实践探索后,不难发现,即便有了“新基建”的不断推进,这一新阶段仍然走得步履维艰,其原因是什么?

站在现在的时间点上,本文认为产业互联网(包括工业互联网)面向企业服务的大方向是对的,但是梅特卡夫定律驱动的“互联网”效应却在很大程度上失去了用武之地,已经不适用于当前的新发展阶段。首先,企业的数量是远远小于消费者的,尽管一个企业的数据量要远大于一个消费者,但产业互联网的节点数存在明显上限则是一个不争的事实。其次,尽管也有通用性较强的产业互联网模式,比如办公自动化、财务云等等,但是根植于垂直领域的深入应用才应该是产业互联网和工业互联网的灵魂。而垂直领域“1米宽、100米深”的特点就再次限制了网络的节点数扩张。再者,企业端的信息化难度要远远大于买一个智能手机就可以迅速完成信息化的消费者端。基于这些因素,“互联网”的梅特卡夫效应很难再次适用于2B的产业互联网。面对数字经济与实体经济融合的新阶段,我们还是要去寻找新的内在规律。

梅特卡夫定律支撑了大量的商业模式创新,在今天世界各国都更关注所谓“硬科技”的时代,数字经济与实体经济融合的新阶段也应该将焦点转向服务于企业的研发和技术进步。图灵奖获得者Gary曾经提出了科学研究的“四个范式”,分别可以总结为经验观察、归纳推导、数值计算和数据建模。随着人工智能和深度学习等新技术的不断应用,以及数据量的不断增加,微软研究院的科学家Bishop提出了科学研究的“第五范式”,即在足够算力支撑下通过对大量数据的训练,来找到新的科学发展或技术突破,又被称为AI for Science或AI4Science。在这一范式中,数据、算力和算法在某种意义上代替了科学家的奇思妙想,成为科技进步的新动力,而探索科技前沿的力量正在从科研机构转向一些龙头企业和新一代研究型创业公司。的确,我们能在生物制药、绿色能源、新材料,包括IT行业本身等很多行业观察到数据、算力、算法在研究方法上的大量应用,社会科学等“软科学”领域也正在购买服务器和数据,建立大数据实验室,从轻资产走向重资产。数据、算力、算法的应用在一定程度上正在改变着科研的模式,加速着科研的进度,推动着技术的进步。

基于上述观察和分析,本文提出对数字经济与实体经济融合新阶段规律的设想:数据、算力、算法投入每增加X倍,产业研发速度将随之加快Y倍。这只是一个初步设想,而且也不能确定X和Y的值应该是多少,这需要新阶段的大量科研和产业实践来不断验证。

五、数字经济与实体经济融合度的一个简单估算

根据本文对数字经济与实体经济关系的分析(参见图1),可以对二者之间的融合程度做一个粗略的估算。为了简便起见,将实体经济中数字经济的比重定义为二者的融合度,设为D。其中,实体经济规模(设为GRE)为国内生产总值(GDP)减去金融业、房地产业增加值(分别设为VAF、VAR);实体经济中的数字经济部分可以用数字经济总规模(设为GDE)减去产业数字化部分中金融业和房地产业贡献的增价值部分(分别设为VAFD和VARD),那么数字经济与实体经济融合度可以表示如下:

D=(GDE-VAFD-VARD)/GRE=(GDE-VAFD-VARD)/(GDP-VAF-VAR) (1)

对于如何衡量数字经济的规模,目前世界各国还没有形成统一认识。第一个可行的办法是探索建立新的统计体系。国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》将数字经济产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业及数字化效率提升业等5个大类,其中又包含了32个中类和156个小类。其中,属于数字产业化部分的前4个大类被定义为数字经济核心产业,主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等;第5大类为产业数字化部分,指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提升,代表了数字技术与实体经济的融合。但是在实际统计时,由于第5大类难以通过调查统计方式获得数据。因此目前只能统计数字经济核心产业,不能涵盖数字经济全部。

第二个办法就是测算,一方面基于现有统计体系大致计算或估算出“数字产业化”部分的增加值;另一方面对“产业数字化”部分按照不同行业的情况进行估算和测度,加在一起等于数字经济的整体规模。最早采用这个方法的是中国信息通信研究院(2022),根据该院的测算,2021年中国数字经济规模为45.5万亿元,占国内生产总值的比重为39.8%;其中,数字产业化部分的规模是8.35万亿元,产业数字化部分的规模为37.18万亿元。但是对于这个最常被引用的计算结果,争议也比较大,因为国际上相关的数字经济规模统计或计算结果普遍小于中国信息通信研究院的测算结果。

考虑到上述问题,本文采用蔡跃洲和牛新星(2021)关于数字经济增加值规模的测算结果。原因有三:一是该测算方法将产业数字化部分再划分为ICT替代效应和ICT协同效应,从计量方法上更具有学理性和规范性;二是该研究的测算结果既同时包含了数字产业化和产业数字化两大部分,同时对产业数字化的测算数据比中国信通院的数据更小一些,与国际上测算结果的差距也更小一些;三是该研究不仅测算了产业数字化的整体规模,而且对分行业的数字化增加值都给出了计算结果,更方便从中扣除金融业、房地产业等虚拟经济部分。

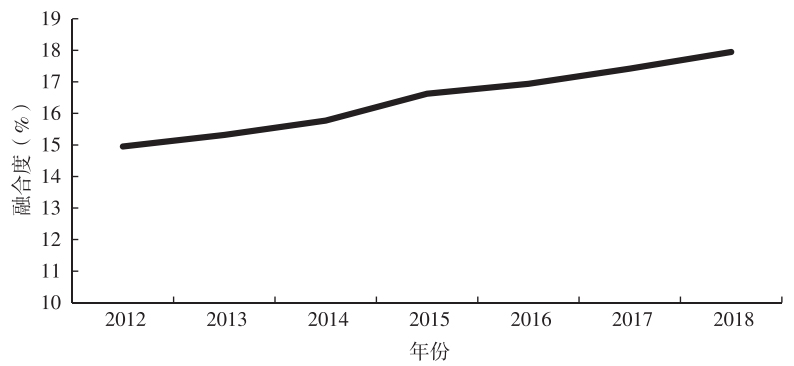

基于蔡跃洲和牛新星(2021)测算的结果,本文将估算数字经济与实体经济融合度所需要的数据整理计算,见表1。为了方便观察,将表1中融合度的数据展示在图2中。

表1 数字经济与实体经济融合度估算相关数据

年份 | 数字产业化(亿元) | 产业数字化(亿元) | 金融房地产产业数字化(亿元) | 数字经济(实体部分)(亿元) | 国内生产总值(亿元) | 实体经济(亿元) | 融合度(%) |

2012 | 32784.92 | 43996.9 | 6193.24 | 70588.58 | 538580 | 472143.3 | 14.95 |

2013 | 37520.41 | 49771.22 | 8292.07 | 78999.56 | 592963.2 | 515784.6 | 15.31 |

2014 | 42887.84 | 55002.61 | 9750.34 | 88140.11 | 643563.1 | 558897.1 | 15.77 |

2015 | 48702.64 | 60792.62 | 11405.49 | 98089.77 | 688858.2 | 589984.6 | 16.63 |

2016 | 53758.62 | 67097.02 | 13042 | 107813.64 | 746395.1 | 636461.7 | 16.94 |

2017 | 64083.28 | 74531.03 | 14920.98 | 123693.33 | 832035.9 | 710105.6 | 17.42 |

2018 | 73007.09 | 84754.44 | 17049.74 | 140711.79 | 919281.1 | 784047.8 | 17.95 |

注:根据蔡跃洲等测算结果和中国统计年鉴(2020)数据计算整理。

图2 2012—2018年数字经济与实体经济融合度

如表2和图2所示,2012年以来,我国数字经济与实体经济融合度呈现出不断上升的趋势,从2012年的14.95%上升到2018年的17.95%,增加了3个百分点。随着产业数字化在各个行业的持续推进,数字经济与实体经济融合度在“十四五”时期将可能进一步增加。

六、进一步推动数字经济与实体经济深度融合的方向及建议

推动数字经济与实体经济深度融合,要靠政府部门、企业及社会各界的共同努力。政府最需要做的是建设好必要的基础设施和提供良好的政策及制度环境,同时做好数字经济与实体经济融合的治理。田杰棠和闫德利(2020)曾经把新基建和产业互联网比如为数字经济与实体经济融合“路”与“车”,正如本文在分析内在发展规律是所提到的,需要足够的数据和算力投入以促进数字经济与实体经济融合走向新阶段,其中除了作为“路”的算力基础设施,还需要作为“能源”的数据要素市场,此外政府的合规治理作为“导航”也很必要。“路”“能源”和“导航”就是本文政策建议的三大着力点。

(一)建设和推广使用算力基础设施,加快企业数字化转型

算力带动未来经济发展的巨大潜力已经逐渐成为共识。根据中国信息通信研究院(2021)的测算,算力对数字经济和GDP的发展有显著的带动作用,2016—2020年,全球算力规模平均每年增长30%,带动数字经济规模和GDP每年分别增长5%和2.4%。我国算力总体上具备较好发展基础,但目前仍处于起步探索阶段。2020年全球算力总规模达到429EFlops,其中我国算力规模达135EFlops,增速高于全球增速约16个百分点。但是,目前算力的产业应用不足,经济效应尚未充分发挥出来。算力应用高度集中于金融、交通和行政等领域,其他行业的应用场景相对较少。

一是要兼顾产业需求和绿色低碳目标,统筹、引导算力基础设施合理布局。对财政出资建设的超级计算中心、互联网数据中心等算力基础设施,根据国防科技、信息安全和经济发展需求,在充分论证的基础上确定算力设施建设目标,提高财政资金使用效率。综合考虑不同地区的能源成本、碳排放量配额等要素,在建设好全国各“算力枢纽”的基础上,统筹对接中西部能源条件较好和东部需求较大的各自优势,进行更为合理、有效、低碳的算力总体布局,落实好“西数东算”工程的有关部署。

二是积极探索算力的产业化应用,解决算力与经济“两张皮”问题。充分调动相关企业、高校和研究院所的积极性,对我国自主研发的云计算系统软件进行优化提升,开发和推广更多应用内软件,构建更多层次、更大范围的算力应用生态系统。为企业使用算力设施提供适当补助,尤其是对于有算力使用需求的中小企业,可以采取发放“算力券”等新机制给予支持。加大对医疗、教育、交通等领域的政府算力采购投入力度,通过云计算等方式为欠发达地区提供优质计算服务,缩小算力的数字鸿沟。积极开展算力经济相关创新创业活动,培育和发掘具有潜力的算力应用场景,在全社会推动和形成重视算力应用发展的良好氛围。

三是积极探索下一代技术路径,在多条未来算力技术路线上做好前瞻性布局。为避免全球算力竞争“更换赛道”带来的风险,应高度关注计算领域新兴技术的发展并保持必要投入。在量子计算、类脑计算等领域加强科研布局,启动实施一批前瞻性、战略性重大科技项目,建设一批科研平台,鼓励不同技术路线的探索,力争推动形成自主知识产权布局。

(二)发展数据要素市场,让数据流动起来

数据作为新型生产要素,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式,是实现数字经济与实体经济融合的关键一环。据国家工信安全中心测算,2020年我国数据要素市场规模达545亿元,正在进入高速发展阶段,2025年将突破1700亿元。目前数据要素市场还处于加快培育的初期发展阶段。核心任务是要让数据在市场机制下流动起来,不断优化数据要素的资源配置效率,让数据价值的作用得到有效发挥。

一是在实践中探索数据产权的解决模式。数据产权制度是数据要素市场发展面临的核心问题之一。正如田杰棠和刘露瑶(2020)指出的,从国际经验看,主要数字经济大国都没有采取先明晰产权、再发展交易的模式,而是在规范数据采集和处理行为、保护隐私和安全的基础上,优先实现数据的流动和交易。考虑到我国实际情况,可采取先搁置产权争议、逐步落实确权的处理方式。

二是场内场外数据交易可以并行发展。截至2022年8月,全国已成立40多家数据交易机构。但是根据南都大数据研究院估算的数据,当前依托交易所开展的“场内交易额”在我国数据交易市场中所占份额不足5%。多数区域性数据交易所的数据源主要来自政府授权运营的公共数据,以及来自事业单位、部分国有企业的数据,而且交易并不活跃。从国际经验来看,发展最成熟、交易最活跃的是以数据经纪商(Data Broker,又译数据经纪人)为代表的场外交易模式。综合考虑国内实践效果和国外经验,建议允许场内场外数据交易并行发展。

三是完善监管体系,打击非法交易。目前,全国各地数据交易所的所在省市已经颁布了一批与数据交易相关的地方法规,一些地方也明确了监管牵头部门。从国际经验看,美国的数据经纪商是由美国联邦贸易委员会(FTC)负责合规监管,欧洲的数据交易则要受欧洲数据保护监督局(EDPS)的监管。要进一步明确国内数据交易所建设的指导和监管牵头部门,严厉打击场外非法数据交易,尤其是涉及隐私的个人数据买卖行为。此外,对设立交易场所、交易安全、风险控制、信息披露等问题要给予明确规定。

(三)引导平台企业进一步与实体经济紧密融合

平台经济是数字经济的典型表现形式,在经历了发展之初的高速增长和去年以来的强化监管、专项整改之后,正在迈向新的发展阶段。应从管住底线、指明方向、包容探索等方面制定具体措施,充分发挥其带动传统产业升级的增长新动能作用。

一是指明平台发展的鼓励方向,引导平台将国家大局、社会责任与企业经营有机结合,全面服务实体经济。鼓励平台企业利用自身的市场经营效率优势积累资金,增加在研究开发上的投入;引导平台企业积极加强对垂直领域企业用户的服务能力,帮助建立行业互联网生态,探索解决企业数据保护等突出问题的办法;发挥数字化的减碳优势帮助高耗能行业实现绿色发展,助推能源互联网不断扩大应用广度、加深智能化程度;发挥平台企业在电商、直播等领域的优势,助力乡村振兴和农民致富。

二是管住平台发展的底线,将专项整改的成果常态化、制度化、法治化。平台专项整改中发现了很多突出问题,取得了重要成效,下一步应继续将其中的成功做法纳入法律法规体系,为平台经济未来发展划清不能逾越的底线。要完善数据安全法规体系,明确违法违规责任;以明确的市场准入和行为监管“负面清单”防止资本无序扩张;对平台灵活就业形态明确劳动关系、厘清各方责任,保障劳动者合法权益。

三是对平台经济中的创新创业应继续包容,鼓励探索数字经济与实体经济融合的新业态、新模式。在教育、医疗、房地产、交通等与老百姓衣食住行息息相关的领域,线上线下加速融合是一个重要趋势,平台等社会投资可以作为公共服务的有益补充。本着包容创新的一贯原则,允许开展试点探索,让有聪明才智的广大创新创业者勇于实践、勇于创新,让更多的新技术和商业模式不断涌现。

参考文献

[ 1 ] 蔡跃洲, 牛新星, 2021. 中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J]. 中国社会科学, (11): 4‑30.

[ 2 ] 成思危, 2003. 虚拟经济探微[J]. 南开学报:哲学社会科学版, (2): 23‑28.

[ 3 ] 郭晗, 2020. 数字经济与实体经济融合促进高质量发展的路径[J]. 西安财经大学学报, 33(2): 20‑24.

[ 4 ] 郭晗, 全勤慧, 2022. 数字经济与实体经济融合发展:测度评价与实现路径[J]. 经济纵横, (11): 72‑82.

[ 5 ] 姜松, 孙玉鑫, 2020. 数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J]. 科研管理, 41(5): 32‑39.

[ 6 ] 金碚, 2012. 全球竞争新格局与中国产业发展趋势[J]. 中国工业经济, (5): 5‑17.

[ 7 ] 李林汉, 袁野, 田卫民, 2022. 中国省域数字经济与实体经济耦合测度——基于灰色关联、耦合协调与空间关联网络的角度[J]. 工业技术经济, 41(8): 27‑35.

[ 8 ] 陆岷峰, 2022. 新格局下强化数字技术与实体经济融合发展路径研究[J]. 青海社会科学, (1): 82‑91.

[ 9 ] 罗茜, 王军, 朱杰, 2022. 数字经济发展对实体经济的影响研究[J]. 当代经济管理, 44(7): 72‑80.

[ 10 ] 马勇, 王慧, 夏天添, 2021. 数字经济对中部地区实体经济的挤出效应研究[J]. 江西社会科学, 41(10): 48‑57.

[ 11 ] 戚聿东, 褚席, 2021. 数字经济发展、经济结构转型与跨越中等收入陷阱[J]. 财经研究, 47(7): 18‑32, 168.

[ 12 ] 任保平, 何厚聪, 2022. 数字经济赋能高质量发展:理论逻辑、路径选择与政策取向[J]. 财经科学, (4): 61‑75.

[ 13 ] 石博涵, 2022. 数字经济与制造业融合测度研究[D]. 北京: 中国社会科学院大学.

[ 14 ] 史宇鹏, 2021. 数字经济与制造业融合发展:路径与建议[J]. 人民论坛·学术前沿, (6): 34‑39.

[ 15 ] 宋旭光, 何佳佳, 左马华青, 2022. 数字产业化赋能实体经济发展:机制与路径[J]. 改革, (6): 76‑90.

[ 16 ] 田杰棠, 刘露瑶, 2020. 交易模式、权利界定与数据要素市场培育[J]. 改革, (7): 17‑26.

[ 17 ] 田杰棠, 闫德利, 2020. 新基建和产业互联网: 疫情后数字经济加速的“路与车”[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), (3): 1‑8.

[ 18 ] 田秀娟, 李睿, 2022. 数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 38(5): 56‑74.

[ 19 ] 王琛伟, 2022. 数字经济和实体经济深度融合:核心动力、主要问题与趋势对策[J]. 人民论坛·学术前沿, (18): 12‑21.

[ 20 ] 邬贺铨, 2016. 数字经济就是实体经济[J]. 南方企业家, (12): 18.

[ 21 ] 吴秀生, 林左鸣, 2006. 以广义虚拟经济的视角定位“新”经济[J]. 经济体制改革, (2): 12‑16.

[ 22 ] 闫德利, 2018. 数字经济是融合性经济, 其主体属于实体经济[J]. 中国信息化, (6): 99‑100.

[ 23 ] 杨名彦, 浦正宁, 2022. 数字经济对经济“脱实向虚”的影响:来自上市公司的证据[J]. 经济评论, (3): 110‑126.

[ 24 ] 张帅, 吴珍玮, 陆朝阳, 等, 2022. 中国省域数字经济与实体经济融合的演变特征及驱动因素[J]. 经济地理, 42(7): 22‑32.

[ 25 ] 中国信息通信研究院, 2021. 中国算力发展指数白皮书[R]. 北京: 中国信息通信研究院.

[ 26 ] 中国信息通信研究院, 2022. 中国数字经济发展报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院.

[ 27 ] 周小亮, 宝哲, 2021. 数字经济发展对实体经济是否存在挤压效应?[J]. 经济体制改革, (5): 180‑186.

[ 28 ] APEC, 2022. How does the digital economy empower the real economy?[EB/OL][2022‑11‑21]. https://news.cgtn.com/news/2022‑11‑18/APEC-2022‑How‑does‑the‑digital‑economy‑empower‑the‑real‑economy--1f3YKtltT3y/index.html.

[ 29 ] BAKHSHI H, 2016. How can we measure the modern digital economy?[J]. Significance, 13(3): 6‑7.

[ 30 ] ZHAO Y, FENG Y, 2022. Research on the development and influence on the real economy of digital finance: The case of China[J]. Sustainability, 14(14): 8227.

Tian Jietang

Development Research Centre of the State Council, Beijing 10010, China

Zhang Chunhua

National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: Promoting the deep integration of digital economy and real economy is an important historical task on China’s journey towards the second century goal. Based on the existing research, the relationship between digital economy and real economy and virtual economy were identified, the three stages of integration of digital economy and real economy and the inner law were analyzed, which makes a simple estimation of the degree of integration of digital economy and real economy. In the future, the promotion of the integration of digital economy and real economy in China needs to build and promote the use of arithmetic infrastructure to accelerate the digital transformation of enterprises, to develop data factor market to let data flow, and to guide platform enterprises to further integrate closely with the real economy.

Keywords: digital economy; real economy; deep integration; push strategy

*收稿日期:2022‑12‑12

作者简介:田杰棠,博士,国务院发展研究中心创新发展研究部副部长,研究员,研究方向:创新体系、制度与政策;张春花,中国科学院大学硕士研究生,研究方向:创新体系、制度与政策。