——兼论新逻辑下我国能源安全问题与战略思路[1]

朱 彤

中国社会科学院工业经济研究所,北京 100006

摘 要:天然气和煤炭价格暴涨是当前全球能源危机的新特点。能源危机这一新特点隐含着能源安全风险来源的变化:气候变化与能源转型取代地缘政治成为影响能源安全更重要和更持久因素,尽管后者仍是影响能源安全的重要因素。本文分析了适应能源安全风险新变化的能源安全的理论“逻辑”转变,即从能源供应安全向能源系统韧性的转变,并基于能源系统韧性的逻辑分析了我国能源系统存在的安全隐患,提出了新逻辑下我国能源安全战略的新思路。

关键词:能源安全;能源安全新逻辑;能源安全战略新思路

中图分类号:F407.2

文献标志码:A

文章编号:1002—980X(2023)2—0001—10

一、引言

能源安全对经济社会发展至关重要。习近平总书记多次对“能源安全”作出重要论述:从2014年提出“四个革命、一个合作”的能源安全新战略到2021年强调“能源的饭碗必须端在自己手里”。党的二十大报告明确将确保能源资源安全作为维护国家安全能力的重要内容。

目前,我国面临的能源安全形势异常复杂和严峻。“复杂”是指影响能源安全的“新”“旧”因素交织:石油地缘政治仍然是影响能源安全的重要因素,天然气地缘政治对能源安全的影响不断上升,同时气候变化和能源转型对能源安全影响日益凸显;“严峻”是指能源安全冲击越来越呈现出频率增加、程度加深和突发性(不可预测性)特点。而且,地缘政治、气候变化与能源转型影响叠加与相互强化,对能源供应和能源价格的冲击强度上升、持续时间延长。2021年初开始,且至今仍在发展演变的“全球能源危机”就是当前“复杂”而“严峻”的能源安全形势的体现。

面对能源安全的新形势与新变化,现有的能源安全理论无法满足理论分析与实践要求,需要新的能源安全理论逻辑与分析框架。本文包括4部分内容:首先,分析当前全球能源危机“新特点”与能源安全“新风险”;其次,指出全球能源安全新风险意味着能源安全的逻辑转换,需要新的理论分析框架,即从强调完善能源供应(链)安全转向提升能源系统韧性;再次,基于能源系统韧性的逻辑分析我国能源安全存在的隐患或问题;最后,基于能源系统韧性的逻辑提出我国能源转型与能源安全协调发展的战略新思路。

二、全球能源危机新特点与能源安全新风险

重大能源安全风险“兑现”通常以“能源危机”的形式呈现。能源危机的传统含义是指“能源供应的重大中断”(John and Ken,2007)。然而,既然能源安全是“以合理的价格不间断地提供能源”,[2]那么当“能源价格大幅上涨”到对经济产生显著影响时也属于“能源危机”。

(一)全球能源危机新特点及其原因

2021年下半年开始,全球石油、天然气与煤炭价格出现明显上涨态势,并在下半年演变为一场以能源价格暴涨为主的“能源危机”。这次危机与传统“能源危机”的一个突出特点是煤炭和天然气取代石油成为当前能源危机的主角。

1.煤炭和天然气取代石油成为当前能源危机的主角

石油一直的“能源危机”主角。“二战”后的三次“世界石油危机”都是因为地缘政治冲突导致石油供应中断或产量大幅减少导致。[3]然而,在本次全球能源危机中,天然气与煤炭价格涨幅远超石油。因此,尽管石油价格上涨仍然是当前全球能源危机的组成部分,但天然气和煤炭已经取代石油成为本次能源危机的主角。

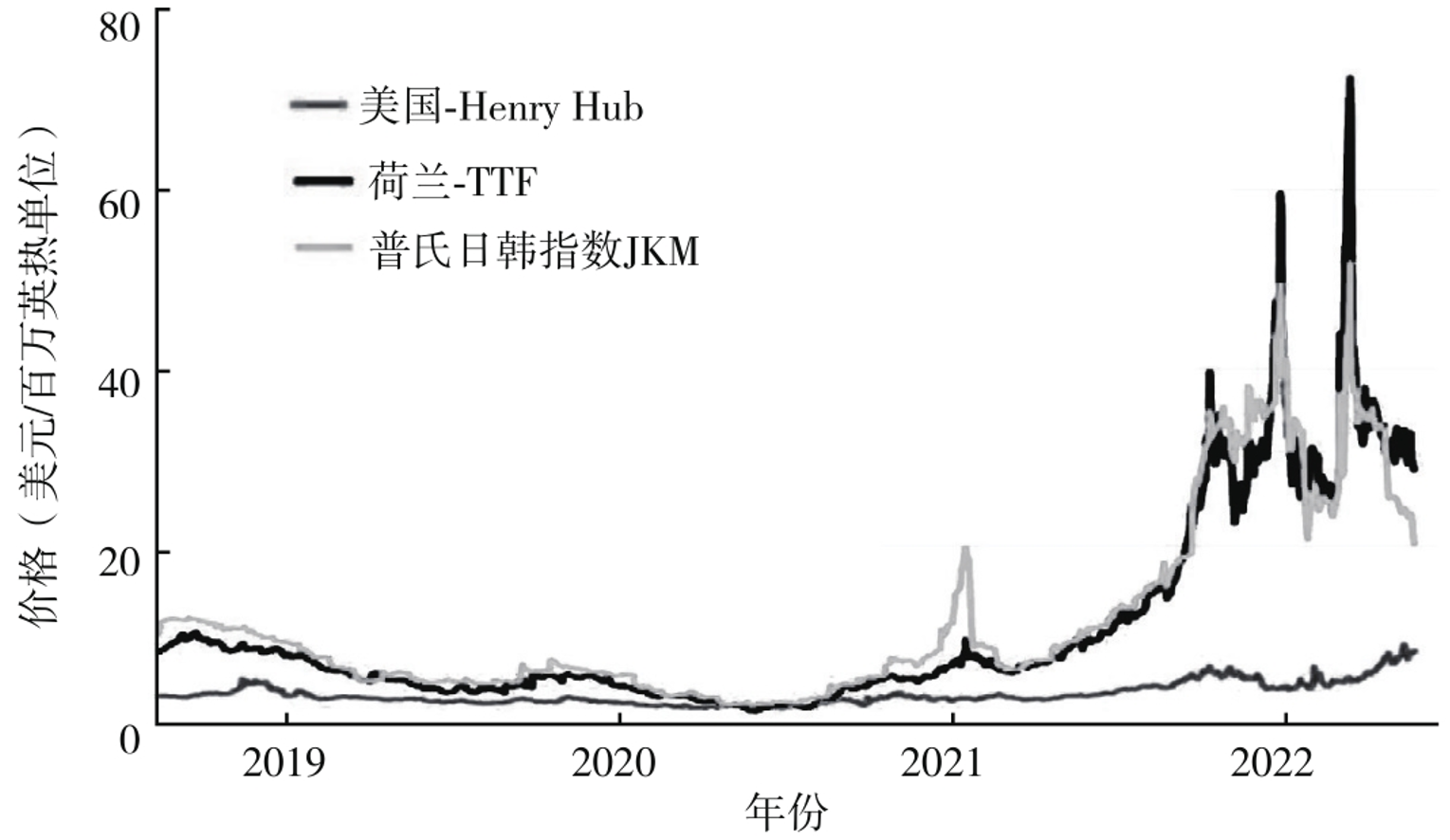

2021年初到2022年5月间,欧洲和东亚天然气经历了三波大幅上涨,涨幅前所未有(图1)。[4]与2021年3月5日荷兰TTF天然气期货价格每百万英热单位5.7美元相比,10月5日、12月21日和3月7日三次峰值价格分别上涨了5.9倍(39.5美元)、9.4倍(59.6美元)和11.7(72.6美元);普氏东亚JKM天然气期货价格三次峰值相对于3月5日价格(6美元/百万英热单位)分别上涨了4.9倍(35.1美元)、7.2倍(49.4美元)和7.6倍(51.8美元)。

同期,国际煤炭价格也出现了前所未有的上涨。如图2所示,2021年年初开始,国际煤炭价格波动分为两个阶段,两个峰值分别出现在2021年10月和2022年3月。荷兰鹿特丹煤炭期货价格两次峰值价格与2021年1月初价格(52.8美元/吨)相比,上涨幅度分别为4.2倍(274.5美元)和7.3倍(439美元);澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货价格从62.5美元/吨分别上探两次价格高点269.5美元/吨和440美元/吨,涨幅分别高达3.3倍和6倍。

相比之下,在此期间的国际原油价格的“表现”要逊色得多:布伦特原油2021年10月和2022年3月的两个峰值价格分别为每桶86.4美元和130.2美元,与2021年1月初的价格(51.4美元)相比,分别上涨57.4%和151.8%。

2.气候变化与能源转型成当前能源危机主因,俄乌冲突则强化了“危机”后果

资料来源:https://sc.macromicro.me/

图1 2018年7月到2022年5月全球天然气期货价格

资料来源:https://en.macromicro.me/

图2 2018年7月到2022年5月全球煤炭期货价格

由于经济复苏,2020年12月全球天然气和煤炭需求已经超过疫情之前2019年的水平,石油需求恢复到2019年的98%。不过,由经济增长导致的能源供需紧张,还不足以导致全球能源价格上涨数倍,达到能源危机的程度。

本文研究认为,经济复苏刺激能源需求快速反弹,造成能源供求紧张,是推动2021年全球能源价格上涨的一个基础条件。气候变化和能源转型才是导致2021年1—10月全球能源供需持续紧张,进而推动全球天然气和煤炭价格持续、大幅上涨,导致能源危机的主要原因,而俄乌冲突作为地缘政治因素从11月开始叠加发生作用,加速推动天然气、煤炭和石油大幅震荡上涨,强化了能源危机的后果。

气候变化和能源转型同时影响能源供给和需求导致了能源价格变化。就本次全球能源危机而言,一方面,一连串极端天气导致全球天然气和电力需求持续增加:先是2020—2021年全球冬季北半球遭遇极寒,继而2021年遭遇异常低温春季和平均气温创新高的夏季,而2021—2022年冬季也偏冷。连续的极端天气造成供暖和电力(制冷)需求持续处于高位,推动作为发电和供暖重要燃料的天然气和煤炭需求强劲反弹。

另一方面,能源转型的推进使可再生能源在各国电力生产中份额明显提升。目前,全球发电量中可再生能源发电占比已经达到29%。其中,欧盟39%、美国21%、中国29%,水电大国巴西的水电占比高达74%。[5]然而,可再生能源供给很容易受到天气状况的影响。2021年因干旱少雨,中国、巴西、美国等水电大国都出现了水力发电量明显下降的情况。2021年中国水力发电量同比下降2.5%,[6]巴西水力发电量同比下降8.2%,美国同比下降8.6%。[7]根据欧盟风能协会的数据,2021年上半年,欧盟因长时间静压天气风速下降,导致风能发电量同比下降7%。[8]可再生能源发电量的下降主要通过燃气和燃煤发电量的增加来弥补,从而引发对天然气和煤炭的全球“争夺”,推动价格上涨。

地缘政治因素一直是石油危机的主要原因。一般来说,如果地缘政治事件导致能源供应大幅减少或中断,则能源价格会快速上涨后在一个平台高位震荡,并持续到能源供应恢复正常。如果地缘政治事件没有真正导致能源供应明显减少,则其对能源价格的影响是短期暴涨后大幅回落。

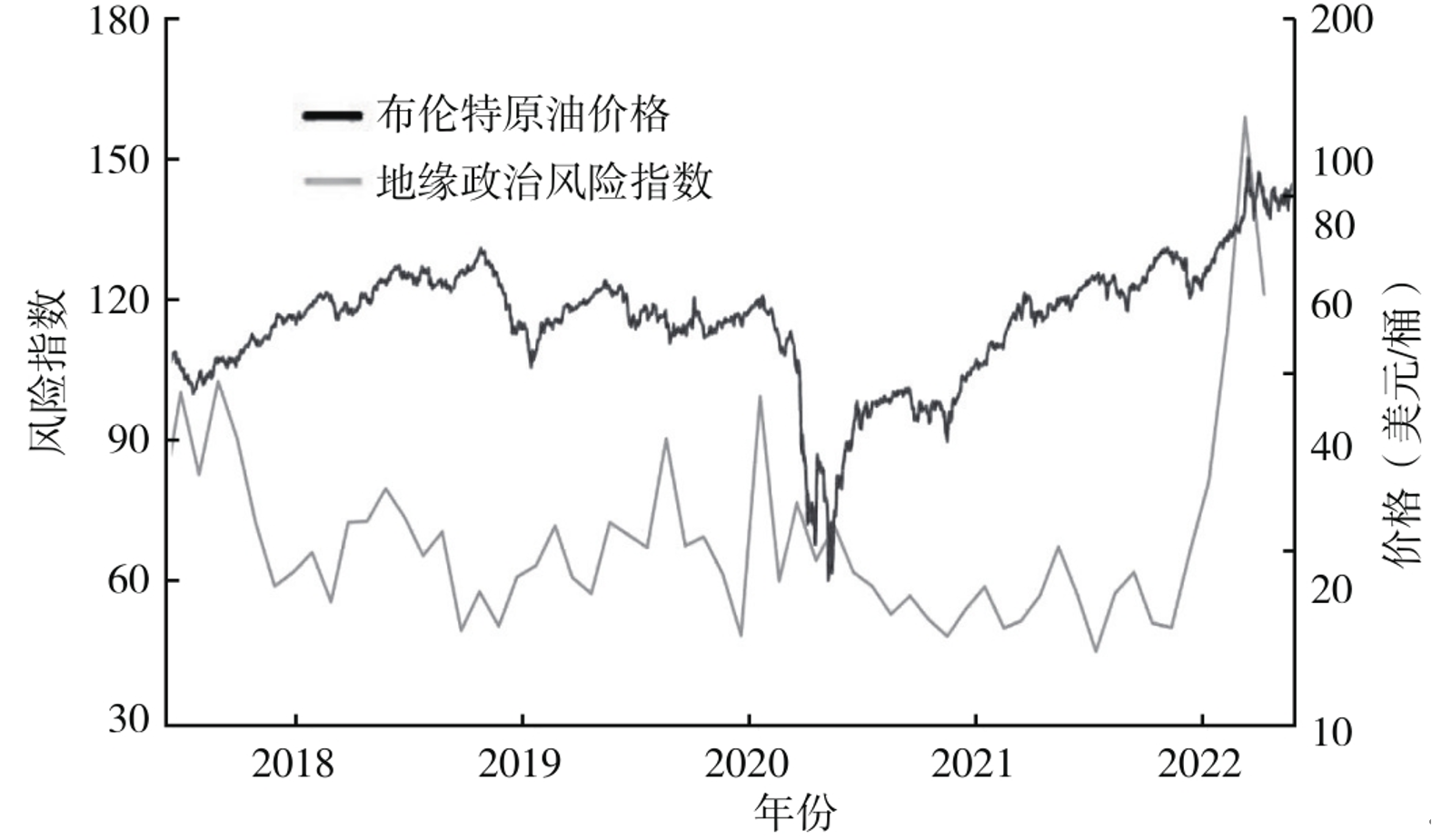

图3显示了布伦特原油价格与美联储编制的地缘政治风险指数的关系。[9]2021年10月之前,地缘政治风险指数(左轴)一直处于近几年的低位区间(70以下),因而10月之前的原油价格上涨应与地缘政治事件无关。2021年11月底俄罗斯屯兵俄乌边境后,地缘政治风险指数大幅飙升,2月下旬地缘政治风险指数达到顶点,带动布伦特原油短期上冲到近10年的新高。因此,俄乌冲突是2021年11月至今导致原油价格上涨的主因,而2021年1—10月,则主要是疫情后经济复苏拉动原油需求回升的影响。

资料来源:https://en.macromicro.me/

图3 2017年7月—2022年5月布伦特原油价格和地缘政治风险指数

全球天然气(图1)和煤炭(图2)2021年以来的价格变化的特征,充分体现了气候变化与能源转型及地缘政治因素在不同阶段的主导作用。气候变化与能源转型对能源供需的影响是持续发生作用,而非一次性冲击。因此,其导致的能源供需紧张推动能源价格上涨的特点是持续性上涨。这与2021年1—10月全球天然气与煤炭价格变化特点相符,而2021年11月—2022年5月,全球天然气与煤炭价格呈现震荡式上涨,高低点振幅相当大,符合没有发生实际能源供应中断情况下的地缘政治事件影响能源价格的特点。

(二)全球能源安全的新风险

当前全球能源危机是俄乌冲突、气候变化和能源转型共同作用的结果,而俄乌冲突作为地缘政治因素,是导致能源安全风险的短期和阶段性因素,[10]气候变化与能源转型则成为影响全球能源安全新的、持久风险因素。

1.气候因素与能源转型进一步加大化石能源市场波动

随着能源转型的推进,在气候变化导致的极端天气和各国能源转型政策共同作用下,包括煤炭在内的所有化石能源市场价格波动都将进一步加大,成为新的能源安全风险。

气候因素主要从两个方面提升对化石能源需求,加剧国际化石能源市场波动。一方面,在全球化石能源消费85%来自化石能源的条件下,极寒或酷暑等极端天气事件会短期内大幅增加油、气、煤炭需求(由供暖、制冷等能源服务引致),诱发价格暴涨;另一方面,风能、太阳能和水能发电极易受天气影响。[11]如果这些可再生能源发电因天气原因导致发电量减少,就需要增加化石能源发电来弥补,从而增加化石能源的需求,推动价格上涨。

能源转型推进则导致对化石能源的投资不足,抑制煤炭、天然气和石油中长期供应能力增长。2021年世界石油和天然气上游投资只有2014年峰值的一半,不到5000亿美元,[12]除了近年来原油和天然气价格较低外,一个重要原因是各国对气候和能源转型的关注和相关政策增加了化石能源项目投资的长期风险。除了以政策手段加快煤炭退出或压减煤炭产能外,各国金融机构将逐渐限制对石油项目给予融资,将进一步减少未来化石能源产能增加。

总之,一方面,随着全球能源转型的加快,气候原因导致太阳能、风能和水能发电量持续大幅增长,相应地会减少对煤炭和天然气的需求量,此外电动汽车对燃油汽车的持续替代也会大幅减少对石油产品的需求;另一方面当一段时间内可再生能源受天气影响而导致“产量”大幅减少而导致对“化石能源”需求暴涨,而受市场抑制和政策压制的化石能源生产能力显然无法对这种需求波动做出灵活反映,从而导致化石能源价格短期“过度”上涨或暴涨。因此,未来化石能源(主要是煤炭和天然气)价格阶段性暴涨暴跌将成为一个新的安全风险。

2.极端天气事件频发导致能源与电力中断风险趋于上升

21世纪以来,全球气候变化的一个突出特征是极端天气事件频发。极端天气事件频发对能源与电力供应安全的影响表现在两个方面。

一是强降雨、飓风、暴雪等直接导致能源和电力供应中断。例如,2021年美国得州遭遇百年一遇的极寒天气,导致核电站、燃气电站和风电站停机,发电能力下降40%,停电波及500万人,持续6天才完全恢复。这表明现有的能源系统在极端天气频发趋势下的脆弱性增加,能源中断供应的风险上升。

二是风能、太阳能和水能受天气影响大,特别是风能和太阳能还具有波动性和间歇性。例如,大范围的静风环境造成风力发电机无风驱动;极寒和连续阴雨无太阳辐射给光伏发电带来困难;持续干旱少雨使水力发电大幅下降。而且,极端或异常天气对可再生能源供应的影响程度不确定,难以事先预判。这意味着现有的电力系统容纳的波动性间歇性可再生能源比例越高,在供需发生巨大变化时安全风险越高。

三、能源系统韧性:能源安全的新逻辑

全球能源安全已经进入地缘政治、气候变化与能源转型多种风险因素影响,且相互强化的新时期。特别是,伴随气候变化而产生极端天气事件呈现“频发”“群发”和“突发”,全球能源安全形势日益复杂、严峻。因此,传统的、仅从完善能源供应环节的能源安全应对机制显然难以适应这些新变化,需要新的能源安全理论逻辑应对能源安全的新挑战。

(一)能源安全的逻辑转换:从供应安全到系统韧性

能源安全是一个非常重要,内涵广泛的概念。大量的能源安全文献从不同视角和维度提出的能源安全定义数量接近一百种(Novikau, 2021)。然而,从基本内涵和构成要素看,能源安全概念的一个值得关注的变化是从能源供应安全到能源系统韧性的逻辑转换。

20世纪70年代和80年代,能源安全的含义是石油出口国禁运和价格操纵的威胁下廉价石油的稳定供应。主流观点从地缘政治的角度来看待能源安全,重点是确保获得国际化石燃料来源。因此,能源安全研究通常带有一种以国家为中心的逻辑。能源安全涵盖的品种范围最初仅仅是指石油供应安全,20世纪末天然气供应安全也被纳入其中,到21世纪随着大停电事故的增加,一些学者把电力供应安全也包括在能源安全概念中(Novikau,2021)。

最早且仍然极具影响力的能源安全概念是Yergin(1988)提出的,他强调“以合理的价格和不危及重大国家价值和目标的方式确保充足、可靠的能源供应”。国际能源署 2014年的定义“以合理的价格不间断供应能源”强调“不间断”。而“风险”是导致“中断”的原因。因此,主流能源安全研究一般把供应中断及其风险作为研究重点。

能源安全风险的研究先后演化出三种研究视角(Jessica et al, 2014):第一类研究来自政治学,针对来源于其他社会行为者威胁的风险,主要关注利益、权力、意图和机动的空间。例如,石油出口国主动减少或停止油气出口,或者恐怖分子对重要能源生产和运输设施的袭击。第二类研究来自自然科学和工程学,强调源于自然因素和技术因素的风险,如资源短缺、基础设施老化和自然事件。第三类研究来自生态学、经济学和复杂的系统分析。前两类研究都是针对能源安全“风险”的特点及其“安全后果”来提高和强化能源稳定供应的“能力”。这一类研究认为,能源安全风险主要来自不可预测的社会、经济和技术因素。既然风险发生“难以预测”,仅仅停留在供应中断及其风险,对能源安全风险管理价值有限。相反,分析风险冲击下供应中断发生后能源系统快速恢复的“能力”,即系统韧性(resilience),[13]更加符合极端天气频发和突发条件下能源安全风险管理的需要。

(二)能源系统韧性、系统脆弱性与能源安全

与同能源安全概念一样,能源系统韧性的定义也是千差万别,不同定义各有侧重。广为接受的能源系统韧性概念是由国际能源署提出的(IEA, 2015):能源系统及其组件应对危险事件或趋势的能力,以维持其基本功能,特征和结构的能力,以及适应、学习和转换的能力,它包含以下概念:稳健性、机敏性、恢复力。

目前,关于能源系统韧性讨论基本上在能源安全标签下进行的,少数广义的能源安全研究文献也把系统韧性作为能源安全的一个方面。因此,能源系统韧性和能源安全概念之间有明显的重叠区域,但差异也很明显:韧性倾向于关注极端、意外或未知的威胁,而不管考虑发生的可能性(Yuan and Yan, 2018)。此外,韧性明确强调对威胁的可能响应,而安全概念则没有这方面的含义,主要是强调供应中断、价格大幅波动及其原因(风险)。

基于能源系统韧性来重新界定能源安全概念,就必须将系统韧性置于能源安全概念的核心位置,而不是仅仅把“系统韧性”视为能源安全的一个部分。这是在国家能源安全战略中贯彻“系统韧性”思维,构建适应新时期能源安全新变化的风险管理体制机制前提条件。

基于上述思路,本文对Jessica等(2014)提出能源安全概念略加修正,给出如下定义:能源安全是能源系统的低脆弱性(vulnerability)。[14]系统脆弱性可以简单理解为系统韧性的反义词,因而定义直接把能源安全与能源系统韧性关联起来。

能源系统脆弱性是指系统受到有害事件、严重的经济、社会、环境或治理条件影响的程度(Andrea and Carlo, 2020)。严谨地说,一个国家能源系统的脆弱性是由系统的风险暴露度(exposure)与系统韧性两个因素相互作用的结果(Aleh and Jessica, 2014)。能源系统风险暴露度是指能源基础设施受到风险事件影响的时间、地点与影响范围。例如,台风是否会损害某地的能源基础设施,取决于它何时,以及是否在该地登陆时与能源基础设施的接触面(暴露度)。在风险暴露度确定条件下,能源系统的脆弱性取决于系统韧性,即系统面对风险事件冲击的生存与恢复能力。系统韧性强,则脆弱性低;系统韧性弱,则脆弱性高。就好比热浪天气会给不同的人造成不同的影响(郑菲等,2012)。因此,能源安全风险管理的重点是减少能源系统的脆弱性和暴露度,[15]并提高其对各种潜在极端事件不利影响的韧性。

(三)能源系统韧性的构成要素

具有韧性的能源系统是现代社会的关键基础设施。它应该具有在不同的条件下应对灾难、吸收冲击、恢复和迅速适应的能力,确保能源安全的目标。能源系统韧性不仅与供应链功能健全有关,还有机制和支持系统组织等有关。

能源系统韧性构成要素目前并没有统一接受的意见。本文认为,能源系统韧性至少包括6个要素,分别是稳健性、冗余度、技术灵活性、系统去中心化、体制机制灵活性与能源安全风险分级管理制度。前三个因素属于物理系统韧性,后三个因素为系统组织与制度韧性。

系统稳健性(robust)是指能源物理基础设施要能够承受外部或内部冲击不造成重大损坏或功能损失。能源系统的稳健性是通过精心设计、按照要求建设和管理的物理基础设施来实现,以将能源基础设施灾难性崩溃的风险降至最低。系统冗余度(redundancy)是指备用容量或能源系统中的重复的基础设施,以应对破坏、极端压力或突然需求的激增。有冗余的系统通常可以承受一些基础设施故障而不影响系统整体功能。系统的技术灵活性(flexible)是指系统应快速适应能源生产或消费波动以实现供需平衡的反应能力。系统灵活性可以从能源生产、传输网络和能源用户侧不同环节,通过不同方式提供。由于电力系统是实时平衡系统,系统技术灵活性对电力市场稳定运行至关重要。

去中心化(decentralization)。能源系统去中心化是伴随着能源系统转型而逐渐出现的新特征。[16]化石能源系统的基本组织特征是大规模和集中化。随着能源转型的推进,用户侧出现越来越多的能源生产与消费合一的主体(产消者)——从分布式光伏发电、储能、电动汽车到正能量建筑——推动集中化的能源系统逐渐转向分布式和扁平化,表现出去中心化特征。去中心化的能源系统能够有效提升系统韧性。因为面对突发和不可预测的能源安全风险,去中心化的能源系统风险暴露度比集中式能源系统更小,恢复时间更短。

体制机制灵活性主要包括两个方面,一是能源资源配置体制机制要对外部冲击导致的供求失衡做出灵活反应,如电力现货市场、辅助服务市场和平衡市场是电力系统最基础的灵活性机制;二是足够灵活的能源监管机制。

能源系统韧性赋予系统从冲击或破坏中快速恢复的能力,但这种系统“恢复”的程度和速度既与系统遭受的冲击和破强度有关,也与系统“复原”的代价(成本)有关(Johannes et al, 2019)。当冲击或破坏足够强,系统损害不可避免,系统“复原”的成本可能过高时,就需要优先考虑系统降级,然后进行快速恢复或替代转换(Mathaios and Pierluigi,2015)。因此,为适应能源风险难以预测和不确定性特点,需要构建能源风险分级管理制度,调度不同的资源,对应不同的系统恢复时间周期与状态(对应不同的成本),以实现灵活且可持续的能源安全风险管理。

四、从能源系统韧性看我国能源安全的问题

从能源系统韧性角度看,当前我国能源安全的问题主要表现在两个方面:一是石油和天然气对外依存度过高。这是我国当前能源安全明显而突出的问题。二是能源系统僵化且缺乏韧性是当前我国能源安全的最大隐患。

(一)石油和天然气对外依存度过高是我国能源安全的“显性”问题

我国从1994年成为石油净进口国以来,石油对外依存度节节攀升。1996年、1999年、2002年、2004年、2008年、2015年、2018年石油依存度分别突破10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%。2020年石油对外依存度达到71%。同期,天然气消费和对外依存度自2007年以来也快速增长:天然气消费量从711亿立方米快速增加到2020年3306亿立方米,增长3.65倍;天然气对外依存度从1.8%快速增加到42%(图4)。

资料来源:BP世界能源统计(2021)

图4 1990—2020年我国石油和天然气进口依存度变化

尽管2020年新冠疫情期间石油天然气消费下滑,但2021年以来我国石油天然气消费的快速反弹,以及我国雾霾治理政策下大力推动“煤改气”导致天然气需求在2030年之前仍然保持较高增速,将使我国石油对外依存度将一段时期继续保持在较高水平,天然气对外依存度还有较大的上升空间。特别是,气候变化和能源转型的相互作用将使全球煤炭、天然气和石油价格在可再生能源真正成为主导能源之前呈现高位、大幅震荡特点。石油与天然气的高对外依存度和油价、气价高位大幅震荡特点,极大增加我国能源安全隐患。

(二)能源系统僵化和缺乏韧性是我国能源安全的最大隐患

在全球能源系统风险暴露度呈上升趋势的情况下,我国“刚性有余、韧性不足”能源系统是当前我国能源安全的严重隐患,主要表现在如下几个方面。

一是能源系统冗余度不足。建立能源战略储备,提高能源系统冗余度是能源对外依存度高的国家应对能源供应中断的重要措施。国际能源署对其成员国石油战略储备标准是最低90天消费量。如果加上企业商业储备数字更高。目前,我国石油战略储备已经接近90天水平,但天然气调峰储备能力仅占全国消费总量的3%,远低于欧盟水平[17](郑得文等,2018)。

此外,为了减低燃料问题对电力供应安全的影响,各国政府一般会要求燃煤发电企业煤炭最低储存量。例如,美国联邦监管委员会要求燃煤发电企业必须维持90天煤炭发电需要量。相比之下,我国燃煤发电企业的煤炭库存一般为一周。[18]

二是系统灵活性资源严重不足。这一问题主要体现在需要保持实施平衡的电力系统。随着能源转型的推进,波动性间歇性的风电和光伏发电比重的快速增加,电力系统需要更多的灵活性资源来与之匹配,以实现电力系统稳定安全运行。然而,目前我国电力系统灵活性资源远远不能满足能源转型的需要。例如,我国电力装机以煤电机组占50%左右,抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比还不到6%。相比之下,西班牙、德国、美国的灵活电源占比分别为34%、18%、49%(中国电力企业联合会,2020)。此外,我国各省的可调节负荷不高,通常在5%。

三是市场机制在能源领域的作用有限,能源系统缺乏机制灵活性。市场是应对冲击最佳的灵活性机制。因为当外部冲击导致能源供求持续缺口时,市场机制可以通过挖掘供给潜力和抑制部分需求方式实现供求平衡。在能源冲击不是特别严重的情况下,市场机制是解决能源稳定供应最基本的灵活性机制。如果冲击导致能源价格超出经济和社会承受的程度,或者供求缺口过大,就需要启动其他能源安全机制(如释放能源战略储备)。因此,基于能源市场的能源安全机制能够极大减轻常规能源冲击带来的能源安全压力,提高能源系统韧性,大大降低能源安全成本。然而,目前我国油气产业有效竞争的市场结构和监管体制仍未完全形成。电力体制改革方面,自然垄断业务与竞争性业务仍未完全分离,作为自然垄断的电网企业仍然并没有退出竞争的售电业务,同时而且还进入新的竞争业务,如储能、充电桩等。此外,增量配网改革、分布式电力交易等提升竞争效率的改革方案难以落地,电力现货市场与辅助服务市场还处于从示范到推广阶段。总之,由于市场机制在能源领域作用范围有限,缺乏机制灵活性导致能源系统刚性有余,韧性不足。

四是缺乏灵活有效的能源风险分级管理制度。目前,我国没有真正有效的能源风险分级管理制度,严重制约能源系统韧性,主要表现在为大一统和一刀切的能源安全标准,缺乏能源服务对象的能源安全优先级,能源系统恢复恢复时间与状态的优先级,以及不同优先级下各类资源调度等不同因素的优化组合方案。

长期以来,我国习惯于采用行政手段“控制”产业链各环节的方式来应对能源安全冲击。每年的夏天用电高峰和冬天供暖用能高峰,相关部门通常采用行政和价格手段调度各种资源全力“保供”。这种“一刀切”的能源“保供”机制的问题,首先是限制和排除了市场机制,也排斥了市场机制调节和平衡能源供求的功能,人为加大“保供”压力;其次是在没有市场信号显示能源供不应求情况下不同时间、地点和不同用户的“价值”重要程度,所以应对逻辑通常是调度各种资源(增量成本)全力保障所有需求,或者在必须要削减需求的情况下,采用“保民生”做简单的能源供应优先排序。这种以牺牲市场主体活力为代价的刚性“保供”机制隐性成本很高,而且能源冲击越严重,应对成本越高。

五、新逻辑下我国能源安全战略的新思路

当前能源安全面临的问题,不仅表现在能源安全风险来源增多、影响烈度加大,还表现为气候变化与能源转型使能源安全冲击的作用机制发生了颠覆性变化,产生多元、复杂的后果。例如,能源低碳转型,既是能源安全的“麻烦制造者”,也是能源安全有效的终极解决方案;气候变化既增加化石能源系统的脆弱性,也为可再生能源带来了新的安全问题。因此,改善我国能源安全,一方面要抓住能源转型这个核心逻辑,处理好重大中长期能源安全战略问题;另一方面要大幅度降低能源系统脆弱性,全面提升能源系统韧性来应对能源安全风险。

(一)协同推进可再生能源发展与能源系统转型

能源系统的脆弱性与能源特点和系统运行特征有关。化石能源为主的能源系统和以可再生能源为主的能源系统的特点和系统运行截然不同,其系统脆弱性的来源和表现形式也有很大差异。因此,要系统把握不同能源系统的脆弱性特点和差异,防止能源转型增加系统脆弱性,加大我国能源安全风险。

从系统运行看,化石能源能量密度高,生产、运输和消费各环节均有很强的规模经济性。大型的能源生产设备、大规模运输系统和大规模电网,以及大规模用能市场构成了巨大能源系统,为社会经济活动提供不间断的能源与电力服务。这是化石能源系统的突出特点和优点。然而,在极端天气频发和突发的条件下,化石能源系统覆盖范围大,输送半径长的特点会增加系统脆弱性。特别是对要求实时平衡的大规模集中化电力系统更是如此。因为大规模集中化意味着受极端事件影响导致停电一旦发生,其影响范围和损失也大。

风能、太阳能、水能等可再生能源的特点是资源分布相对均衡,其能量密度低,发电量容易受到天气条件影响,发电具有波动性和间歇性。所以,一方面,波动性可再生能源占比大幅度上升会增加电力系统的脆弱性和能源安全风险;另一方面,适度规模的分布式可再生电力系统可以提高能源系统韧性,面对不确定性的能源冲击时损害后果小,恢复供应速度快。而以大基地集中发电、长距离传输这种适用于化石能源的规模经济利用方式发展可再生能源,客观上“规模化”了可再生能源对既有电力系统的冲击,叠加了双重“脆弱性”,即基于可再生能源特点产生的脆弱性和大规模电力系统在极端天气下的脆弱性。

因此,为了避免或尽可能减少能源转型导致系统脆弱性增加的能源安全风险,一方面,必须统筹推进可再生能源的规模增加与既有能源系统灵活性提升的协调;另一方面,要稳步推进能源系统转型,使基于化石能源特征而形成的集中式大规模的、单向能源系统转向集中与分散相结合、双向智慧能源系统转型,以实现高比例可再生能源条件下的能源稳定供应。

(二)平衡能源安全与能源转型目标,重构我国化石能源发展战略

我国还处于能源转型的初期阶段,化石能源占一次能源消费的81%左右。随着可再生能源规模的大幅增加,并替代越来越多的化石能源,因对外依存度而产生的能源安全风险将大大得到缓解。尽管能源转型也无法完全消除能源安全风险,但向可再生能源转型是能源安全的终极解决方案。相对于目前的化石能源系统,能源安全将得到大幅度改善。

2021年以来的全球能源危机表明,未来气候变化和能源转型作为能源危机主导因素的条件下,天然气和煤炭安全将超越石油安全成为能源安全的主角。因此,认识到在能源转型进程中化石能源对我国能源安全的重要性固然重要,但更重要的,是认识到天然气和煤炭安全相对于石油安全地位的变化,并根据这一变化,结合我国国情重新思考我国煤炭、天然气和石油产业的发展战略。

一是应适度控制新增石油投资。随着交通领域能源转型的深入推进和高耗能工业产量的达峰,“十四五”期间,我国石油消费和石油进口依存度有望达峰。此外,从本次全球能源危机的情况看,气候变化与能源转型冲击主要是对天然气和煤炭供需,对石油消费直接影响不大。建议今后我国除了原油储备投资外,对其他原油投资应适度控制,以减少未来石油资产搁浅的损失。

二是天然气优化、替代与节能并举抑制天然气对外依存度过快增长。由于天然气储存成本高、液化运输和储存需要巨额投资,天然气供应体系应对能源冲击的能力要弱于原油和煤炭供应体系。因此,从提高我国总体能源安全考虑,有必要适度控制我国天然气进口依存度的过快增长,以免增加我国能源系统的安全风险。

我国天然气消费量还处于快速爬坡阶段,抑制天然气对外依存度过快增长,不是人为限制天然气消费量,而应综合考虑能源安全、能源转型与经济增长需求目标的情况下,通过优化、替代和节能并举,抑制天然气对外依存度过快增长。优化天然气利用方向,包括在气源有保障且具有经济性的区域适度发展天然气发电,以提高电力系统灵活性,不宜仅仅基于减碳和降低排放目的继续大规模推广天然气使用(如煤改气)等;替代天然气的重点在于鼓励热泵供暖和生物质清洁供暖替代天然气供暖。此外,通过大力推动建筑节能改造和零能耗被动建筑、正能量建筑的发展,减少对天然气的消费。

三是在正确处理能源安全、减碳与发展的关系基础上调整煤炭发展战略思路。煤炭是我国的主体能源,且自给率在90%以上。因此,煤炭发展必须处理好三个“主体”关系:保障能源安全的主体、经济发展的主体能源和碳排放的主力。具体地说,对煤炭在能源安全重要地位的强调,不能忽视煤炭作为二氧化碳排放大户的现实;同样,推动煤炭的碳减排,也不能影响能源安全和妨碍经济发展。从正确处理能源安全、减碳与发展关系出发,我国煤炭发展战略思路需要强调几个要点。

首先,从能源转型趋势看,煤炭未来的市场空间逐渐缩小确定的,虽然不排除这过程中煤炭消费出现短暂反弹。这种短暂反弹时间和规模的不确定性提出了大幅提升能源(煤炭)系统韧性的必要性。

其次,煤炭对经济发展“供应兜底”和“能源安全”的重要性不是针对一般意义上“煤炭”,而是针对特定领域和承担特定功能的煤炭来说的。比如,煤电机组在现有电力系统中作为容量提供者和系统稳定器在相当一段时间不可缺少,钢铁工业中利用焦炭作为炼铁还原剂在氢还原炼铁方法商业化之前无法退出等。

最后,在碳减排约束下,煤炭从能源化利用转向作为原料发展煤化工产品,从而大幅减少二氧化碳排放(大部分碳固定在产品中)是协调减碳与发展关系的一个可行路径。

(三)提升我国能源系统韧性、增强我国能源安全应对能力

提升我国能源系统仍性,增强我国能源安全应对能力可以从如下5个方面入手。

一要提升能源系统稳健性,增强其在“频发”极端天气事件下的稳定供应能力。传统的能源系统稳健性主要针对的是高频、中低影响的各种外部和内部冲击,不包括极端天气这类“低频、高影响”事件。然而,随着极端气候事件发生趋于“常态化”,提升我国能源系统稳健性主要是增强能源基础设施在频发极端天气(洪水、极寒、飓风等)下的稳定供应能力,主要包括:要深入分析各类极端天气“频发”的特点及其影响程度差异;要从材料、建设与技术规范等方面提出合理可行的技术方案,实现“频发”极端天气下能源供应基本稳定;提高系统稳健型的技术方案应在技术可行性和经济可行性之间权衡,实现安全性与经济性的平衡等。

二要大幅提升能源系统冗余度应对“新”的能源冲击。频发极端天气对能源供求产生更大冲击,因而需要更大冗余产能来对冲。因此,包括油气、电力和煤炭在内的我国能源供应体系的冗余产能都需要修正和提升。提高我国能源系统冗余可以从加强国家能源战略储备和发电企业燃料储备、增加电力系统备用等三个方面推进。

三要从生产、输送网络和用户环节全面提升能源系统技术灵活性。电力系统灵活性是未来能源系统“韧性”的重要来源。提升电力系统灵活性,一方面要充分挖掘现有电力系统灵活性潜力,包括加快抽水蓄能电站建设、推动煤电机组灵活性改造、为热电联产电站增加储热装置等,优化或增加相邻电网联络线等;另一方要充分整合大量的可再生能源产消者、电动汽车和用户侧的大量储能设施、微电网、分布式能源系统等新的灵活性资源,并推动电力系统架构从大规模集中控制系统向局部平衡的分布式系统转变。

四要加快推动能源市场化改革,大幅提升能源系统机制灵活性。市场机制不仅是能源市场的有效配置机制,而且应对能源冲击的灵活性机制。在极端天气频发和能源转型加快推进的背景下,市场机制是构成能源系统“韧性”最重要的来源之一。市场机制是能源系统所有韧性投资,包括技术灵活性、稳健性和冗余产能投资的激励机制,提升能源系统韧性的机制保障。

提升石油和天然气机制灵活性方面的措施主要包括:尽快取消原油进口配额制提高进口效率和对能源冲击的反应速度;加快石油和天然气(包括城市燃气)市场化改革以提高市场参与者(生产、销售、进口企业和用户)对市场反应的灵敏度;建立和完善与能源安全目标相匹配的油气战略储备的激励机制等。

提升我国煤炭的机制灵活性主要围绕构建协调煤电矛盾的长期稳定的利益机制进行,包括稳定煤炭价格的机制、允许燃煤电厂合理燃料储备成本计入电价的监管制度等。此外,适度修正目前压减煤炭产能一些刚性政策,使煤炭企业更加灵活地对市场需求变化做出相应。

提升我国电力系统机制灵活性是当前的重中之重,核心是电力监管制度改革与电力市场建设,包括加快电力现货市场与辅助服务市场建设尽快从试点走向全国;协调电力现货市场与取消了“补贴”后的风电和光伏电可持续发展问题;通过监管改革和构建相关市场机制,从机制上使分布式能源产消者和用户、储能、微电网、分布式能源系统等成为电力系统灵活性的贡献者等。

五要建立灵活有效的能源安全风险分级管理制度。随着能源安全风险来源日益增加、影响大的冲击频发,以及突发的高冲击增加,被动式增加系统冗余的风险管理方式必然面临成本大幅增加和管理效果不佳等难题。因此,根据安全风险类型、影响程度和应对成本制定能源安全风险分级管理制度是必要的。

建立灵活有效的能源安全风险分级管理制度,首先要预先根据能源安全风险类型、综合考虑能源系统韧性的情况下,对能源冲击的后果进行分级分类;其次要分析不同能源冲击下能源系统“回到”不同均衡状态的技术、时间和恢复程度等要素内容;第三是要分析调动各类资源使能源系统“回到”不同均衡状态的成本;最后,要建立能源冲击发生时判断不同能源用户价值重要性优先序的机制和标准,包括经济价值和社会价值两重标准。

参考文献

[ 1 ] 罗晓云, 2003. 国际能源机构在国际石油危机中的表现及其对我国的启示[J]. 南方经济, (1): 76‑79.

[ 2 ] 郑得文, 张刚雄, 魏欢,等, 2018. 中国天然气调峰保供的策略与建议[J]. 天然气工业, 38(4): 153‑160.

[ 3 ] 郑菲, 孙诚, 李建平, 2012. 从气候变化的新视角理解灾害风险、暴露度、脆弱性和恢复力[J]. 气候变化研究进展, 8(2): 79‑83.

[ 4 ] 中国电力企业联合会, 2020. 煤电机组灵活性运行政策研究[R]. 北京:中电联.

[ 5 ] ALEH C, JESSICA J, 2014. The concept of energy security: Beyond the four as[J]. Energy Policy, 75: 415‑421.

[ 6 ] ANDREA G, CARLO D, 2020. Measuring and modeling energy resilience[J]. Ecological Economics, 172: 106527.

[ 7 ] IEA, 2011. Measuring short‑term energy security[R]. Paris: IEA.

[ 8 ] IEA, 2015. Making the energy sector more resilient to climate change[R]. Paris: IEA.

[ 9 ] IPCC, 2012. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: A special report of working groupsI and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R]. New York: Cambridge University Press.

[ 10 ] JESSICA J, ALEH C, KEYWAN R, 2014. Energy security under decarbonization scenarios: An assessment framework and evaluation under different technology and policy choices[J]. Energy Policy, 65: 743‑760.

[ 11 ] JOHANNES J, URSULA H, WILHELM K, 2019. Adapting the theory of resilience to energy systems: A review and outlook[J]. Energy Sustainability and Society, 9: 1‑19.

[ 12 ] JOHN Z, KEN W, 2007. Energy crisis: Will technology save us[M]. Washington: OSTI.

[ 13 ] MATHAIOS P, PIERLUIGI M, 2015. The grid: Stronger, bigger, smarter? Presenting a conceptual framework of power system resilience[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 13: 58‑66.

[ 14 ] NOVIKAU A, 2021. Conceptualizing and redefining energy security: A comprehensive review[M]. HongKong: World Scientific.

[ 15 ] PAUL R, ZACHARY C, JAMES M, 2014. Metrics for energy resilience[J]. Energy Policy, 72: 249.

[ 16 ] YERGIN D, 1988. Energy security in the 1990s[J]. Foreign Affairs, 67: 110‑132.

[ 17 ] YUAN C, YAN X, 2018. A state‑of‑the‑art literature survey of power distribution system resilience assessment[J]. IEEE Power & Energy Society General Meeting, (8): 1‑5.

[ 18 ] ZISSLER R, 2022. Energy crisis: Renewable energy delivers electricity price relief in Europe[M]. Tokyo: Renewable Energy Institute.

Zhu Tong Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China

Abstract:Skyrocketing prices of natural gas and coal are a new feature of the current global energy crisis, which implies a change in the source of energy security risks. Climate change and energy transition are replacing geopolitics as a more important and lasting factor affecting energy security, although the latter is still an important factor affecting energy security. The shift in the theory “logic” of energy security to adapt to new changes in energy security risks was analyzed. That is, from energy supply security to energy system resilience, and the potential safety hazards in China’s energy system based on the logic of energy system resilience was analyzed. A new idea of China’s energy security strategy under the new logic was proposed.

Keywords:energy security; new logic of energy security; new ideas of energy security strategy

[1]收稿日期: 2023‑02‑14

基金项目:中国社会科学院重大项目“统筹发展与安全研究”

作者简介:朱彤,博士,中国社会科学院工业经济研究所副研究员,硕士研究生导师,研究方向:能源转型。

[2] IEA. Energy security. 2019. https://www.iea.org/topics/energysecurity/。

[3]这三次世界石油危机分别是:1973—1974年OPEC石油禁运引起的“第一次石油危机”,1979—1980年伊朗“伊斯兰革命”和“两伊战争”导致引起的“第二次石油危机”,1990—1992年伊拉克发动海湾战争引起的“第三次石油危机”。

[4]实际上,欧洲和东亚的天然气期货价格在2020年10月就已经超过了2019年的最高价格,并在2020年冬天有一波较大幅度的上涨(欧洲和东亚分别上涨了60%和200%),但很快就在2021年3月初回落到上涨之前的位置。从3月开始,欧洲和东亚天然气期货价格经历了一波持续上涨和两波振荡上涨。故而把3月的低点作为计算本次能源危机天然气上涨幅度的起点。

[5] Ember:《全球电力评论》,2021年3月。

[6]数据来自中国国家统计局。

[7]根据BP世界能源统计2022数据计算。

[8]数据转引自:《危机背后:欧洲能源转型之困》,https://www.sohu.com/a/494533255_114986?index=s_2。

[9]地缘政治风险指数 (GPR) 由美联储的 Dario Caldara 和 Matteo Iacoviello 编制。他们收集了“战争威胁”“战争升级”“战争开始”等某些词语在报纸上出现的频率来度量地缘政治风险程度。

[10]从目前情况看,俄乌冲突持续时间可能比预计的要长,但相对于持续半个世纪、甚至百年以上的能源转型和气候变化的时间周期而言,仍然属于短期因素。

[11]例如,因为天气原因,可能某些年份风速和来风量下降会降低风力发电量;干旱导致水电站水位下降会减少水电供应量;高温会降低太阳能光伏板的发电效率由一定影响,从而影响光伏发电量。

[12] IEA. World energy investment 2021. www.iea.org/t&c/。

[13]也称为弹性,特别是在电力行业。2017年,美国联邦能源监管委员会针对极端天气频发导致的大停电,提出弹性电网的定价规则。本文统一采用“韧性”的提法。

[14] Jewell等(2014)把能源安全定义为“重要能源系统的低脆弱性”。这里的重要能源系统是指支撑关键社会功能的能源系统。本文认为,无论重要的能源系统,还是非重要的能源系统,都有能源安全问题,只是两者要求的“安全等级”不一样。重要能源系统需要基本更高的能源安全等级,这可以通过能源安全的分级管理和响应机制来实现,而不是将非重要能源系统排除在“能源安全”之外。

[15]不同风险来源,降低能源基础设施暴露度的难度有很大差异。对于气候类风险,由于能源基础设施一旦建成就难以移动,风险暴露度基本“听天由命”,人力很难改变。地缘政治类风险暴露度有一定的人为努力空间,但取决于当事国之间的国际关系。因能源转型推进,或由于错误的能源转型政策导致能源系统风险暴露度人为降低改善空间相对大一些。

[16]对这一特征作为系统韧性的构成要素还有争议。但本文认为,相比大规模集中化能源系统,去中心化能源系统在应对能源安全风险突发性和不可预测性方面更为“有效”(包括效果和效率)。

[17]欧盟2018年天然气储备占年消费量的28.3%。

[18]今年以来,燃煤电厂煤炭库存天数增加加大。根据国家能源局的数据,2022年上半年我国统调电厂电煤库存达到29天。

上一篇: 《技术经济》2023年外审专家致谢名单